Exposition Sur ses photos de l'époque, l'artiste américain Robert Rauschenberg a l'air inquiet, mal à l'aise. L'époque, c'est la fin des années 1950, le lieu New York. Il va avoir 35 ans (il est né au Texas en 1925). Sur un cliché, il est debout contre une cloison de l'atelier, les bras serrés autour du torse, l'air méfiant. Tout autour, il y a ses travaux. La chèvre empaillée au corps cerclé d'un pneu, c'est Monogram. La boîte aux flancs tapissés de photos et de dessins maculés et surmontée d'un coq blanc, empaillé lui aussi, c'est Odalisk. Au mur, on reconnaît Bed : une couette et un drap couverts de peinture dégoulinante. Collages et assemblages sont partout, extravagants. On a peine à croire que leur auteur soit ce jeune homme renfermé et méfiant qui ne paraît en rien un rebelle.

Tel est le paradoxe de Rauschenberg, entre destruction et création. Tel est celui de l'exposition au Centre Pompidou - rouvert après six jours de grève - de ses Combines, mixtes de bricolage et de peinture. A New York et Los Angeles, l'exposition était plus longue ; à Paris, elle compte une cinquantaine de Combines exécutées entre 1954 et 1964. Elle démontre magnifiquement que l'artiste a été, dans cette décennie, l'un des grands inventeurs d'une beauté nouvelle faite avec des saletés : une nouvelle manière de se délecter, sur fond de ravages et de révolte.

Révolte contre quoi ? Contre ce qui domine l'art américain en 1950 : les souples chorégraphies de Pollock, les effusions colorées de Rothko, le sublime métaphysique de Newman, l'expressionnisme abstrait. Ces héros ont 40 à 50 ans, Rauschenberg en a 25. Il pourrait, comme d'autres, se rallier à cette école de New York, faire carrière. Au lieu de quoi, il part.

En 1952 et 1953, avec son ami le peintre Cy Twombly, autre esprit libre, Rauschenberg séjourne dix-sept mois en Italie. Parce que sa bourse s'épuise, Rauschenberg fait le maçon en Afrique du Nord et se passionne pour les ruines romaines. Il bricole surtout : dans des boîtes reliquaires, il accumule des os, des cheveux, des lambeaux de tissus, des cailloux, des photos, des coquillages. Il aurait jeté ces boîtes en 1953 dans l'Arno, à Florence, où il les avait exposées, recevant des critiques féroces.

Peu importe leur perte. En 1953, l'essentiel est acquis. L'artiste est convaincu qu'on peut travailler avec n'importe quels éléments, à condition qu'ils aient de la densité, une histoire, des significations. Et qu'ils viennent de la vie ordinaire, des rues, des maisons, du désordre commun. Ce chaos, il l'oppose à la sérénité silencieuse des ateliers où se peignent de parfaits chefs-d'oeuvre - abstraits de préférence.

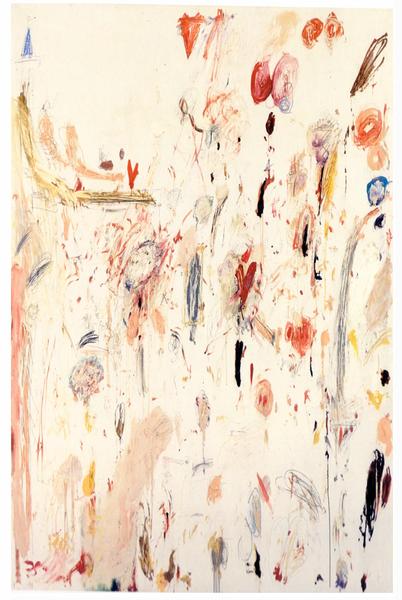

De retour à New York, il attaque. Il confronte la gestualité picturale de l'expressionnisme abstrait au monde des objets et des journaux. La rencontre tourne à la collision. La couleur réagit autrement quand, au lieu de glisser sur une surface propre et blanche, elle gicle et tombe sur des bouts de bois. Elle dégouline ou s'agglutine, fuit ou caille. Elle laisse transparaître objets et supports : on peut lire les titres en gras du journal, reconnaître les reproductions et les photos - Lincoln, la statue de la Liberté, les toreros chers à Hemingway, les filles nues des magazines, les réclames, la bannière étoilée...

Chaque Combine est un champ de bataille. La peinture, art noble, tente de recouvrir de ses drapés la trivialité du quotidien. Elle monte à l'assaut. Elle explose en bleus et verts. Elle lance des nappes de noir et de rouge. Elle inonde les surfaces de blanc. En pure perte : les choses et les images résistent, ne veulent pas disparaître.

LE BIZARRE ET LE VOLUMINEUX

Elles disparaissent d'autant moins que Rauschenberg jette dans la bagarre tout ce qui lui tombe sous la main, avec une préférence pour le bizarre et le volumineux : des animaux naturalisés, des meubles crevés, des ampoules qui s'allument, des roues que l'on peut faire tourner, des valises que l'on peut ouvrir, tous les rebuts, tous les vestiges. Ses expositions suscitent la stupeur. La notoriété vient vite.

Rauschenberg n'est pas le premier à tenter ce genre d'expériences et il le sait. Les dadaïstes, Kurt Schwitters en particulier s'y sont essayés avec autant d'audace autour de 1920. Les dimensions les distinguent : Schwitters préfère les formats réduits, Rauschenberg travaille à échelle humaine - unique fidélité à l'expressionnisme abstrait et à sa monumentalité ? Ce qui les rend frères, c'est le jeu de bascule entre négation et création : ils font des pires débris et de pauvres taches de couleur la matière première de constructions parfaitement composées, incroyablement riches en allusions autobiographiques et artistiques et d'une élégance impeccable.

On comprend que sur les photos de 1960 Rauschenberg ait l'air perplexe. La critique et les marchands le présentent comme le champion de la provocation et du sacrilège alors qu'il a compris depuis longtemps que la mise en pièce du vieil art est la condition nécessaire à l'apparition d'un art nouveau. L'Histoire lui donnera raison. Ses Combines obtiennent le premier prix à la Biennale de Venise en 1964. Et c'est depuis cette date que New York a pris à Paris le titre de capitale de l'art.

Robert Rauschenberg : "Combines", Centre Pompidou, Paris-4e. Tél. : 01-44-78-12-33. Du mercredi au lundi de 11 heures à 21 heures. 10 €. Jusqu'au 15 janvier. Catalogue 320 p., 44,90 €.