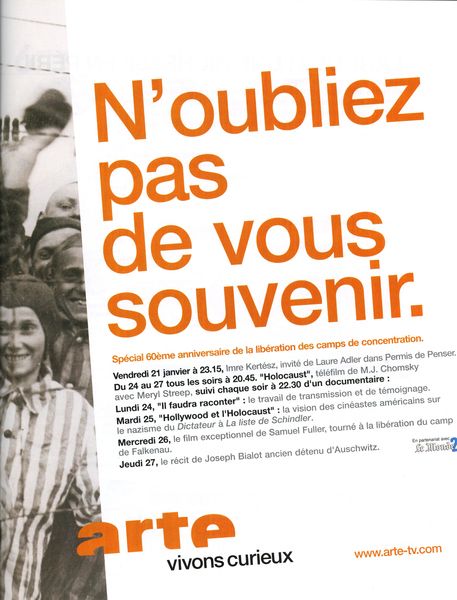

Diffusion Sur Arte, un documentaire montre les ambiguïtés et les contradictions de Hollywood face à l'Holocauste

ARTE/ Quand le cinéma parle de la Shoah

Faut-il montrer l'horreur et surtout, comment la montrer ? Telles sont les deux questions qui sous-tendent Hollywood et la Shoah, documentaire américano-germano-anglais, qui retrace la manière dont le cinéma américain a traité l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une problématique d'autant plus intéressante que ce sont les Etats-Unis qui ont produit le plus de films sur le sujet. Etayé de témoignages de rescapés, de cinéastes et d'historiens, nourri d'extraits de films et d'images d'archives, ce document montre l'ambiguïté et les contradictions de Hollywood face au nazisme et à l'Holocauste.

Une attitude trouble qui prévaut avant même le début de la Seconde Guerre mondiale. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, Hollywood fait de son mieux pour ménager les nazis. Il faut dire que le marché allemand représente 10% des recettes du cinéma américain à l'étranger et que les studios ont signé un code de production qui censure les sujets politiques. Il faut donc attendre 1940 et la sortie du Dictateur, film indépendant de Charlie Chaplin, pour prendre la pleine mesure du nazisme. Un chef-d'oeuvre qui dénonce l'expansionnisme d'Hitler et surtout son antisémitisme. Ce n'est qu'en 1944, quand on découvre les preuves de l'extermination des Juifs, qu'Hollywood s'engage à faire des films dénonçant les crimes nazis. Mais là encore, le réalisme politique finit par l'emporter sur les bonnes intentions : en cette période d'après-guerre, les USA veulent réhabiliter l'Allemagne au plus vite pour en faire une démocratie qui adhère aux valeurs «yankee». Quant aux Américains, ils n'aspirent désormais qu'à la tranquillité et n'ont pas envie de voir dans leurs salles de cinéma ce qui est arrivé dans les camps.

En 1965, Hollywood ose enfin «mettre en images ce qui dépasse toute expérience humaine». Avec Le Prêteur sur gages, Sidney Lumet raconte pour la première fois le traumatisme d'un homme rescapé des camps. Dès lors, cinéastes et producteurs vont s'interroger sur la manière de montrer l'horreur de la Shoah à travers des productions qui n'évitent pas toujours le mélo, la déformation historique ou la récupération commerciale. C'est d'ailleurs ce dont sera accusée la série télé Holocauste, diffusée en 1978. En réaction, Le Choix de Sophie de Pakula, en 1982, préfère jouer sur la violence symbolique tandis qu'en 1989, la série Les Orages de la guerre choisit de reconstituer en détail massacres, gazages et autres charniers.

De l'édulcoration à l'excès de réalisme, il y a un juste milieu que Steven Spielberg cherche à trouver en 1993 avec La Liste de Schindler. Tourné en noir et blanc et sans effets spéciaux, le film évite la séduction par l'image tandis que le récit, bâti sur des témoignages de rescapés, colle plutôt bien à la réalité historique. Malgré tout, La Liste de Schindler reste quand même un film hollywoodien, notamment par le message d'espoir un peu poussif – «Qui sauve un homme sauve le monde entier» – qu'il délivre. C'est que le cinéma, comme le rappelle justement ce documentaire, est «un art du milieu qui doit permettre au spectateur de s'accommoder de tout ce qu'il voit à l'écran, y compris les horreurs de la Shoah».

«HOLLYWOOD ET LA SHOAH», Arte, 22 h 15