Mort de Robert Fabre

Mort Robert Fabre, le "troisième homme" de l'Union de la gauche.

P, Robert Fabre est mort à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), samedi 23 décembre. Il venait d'avoir 91 ans.

C'est l'histoire d'une belle carrière républicaine, comme la IIIe République s'enorgueillissait d'en produire, sauf qu'elle s'est, pour l'essentiel - en tout cas ses plus belles pages -, déroulée sous la Cinquième, où elle avait pourtant quelque chose d'anachronique. Robert Fabre, qui en fut le héros, ne l'a pas vécue sur le mode héroïque, mais avec une belle simplicité qui sut s'accommoder de circonstances favorables. Cela dénote un certain bon sens politique.

Ce conte de fées républicain commence dans la France dite profonde, à Villefranche-de-Rouergue, au sud du Massif central, au bord de ce Sud-Ouest où le parler chantant se surprend à rouler les "r". Robert Fabre y naît, le 21 décembre 1915, dans une famille dont il adoptera les deux inclinations majeures : la gestion de l'officine de pharmacie, qu'il reprend à la suite de son père et de son grand-père, et la politique, toujours du côté des radicaux-socialistes. "Le clan Fabre, indiquera-t-il plus tard dans un livre de souvenirs (Quatre grains d'ellébore, Ramsay), a occupé la mairie de Villefranche pendant un demi-siècle entre 1884 et 1983."

Avant de renouer avec cette filière, Robert Fabre s'est d'abord consacré à la pharmacie familiale. Il ne vient à la politique que tardivement, après avoir établi sa réussite professionnelle, ce qui, dans sa ville, compte tenu de ses ascendants et de sa participation à la Résistance locale, qu'il a également racontée sans forfanterie, le désignait comme un notable en puissance. Un représentant du centre gauche, peut-être plus près du centre que de la gauche ; en tout cas un homme de dialogue, aimable, de belle prestance et bientôt disponible pour une autre forme de consécration sociale. Le voici élu, en 1953, maire de Villefranche : les choses se font comme cela, naturellement. Réélu maire, bien entendu, pendant trente ans, puis conseiller général de 1961 à 1986, et député de l'Aveyron de 1962 à 1980.

Robert Fabre se situe dans la mouvance radicale qui reste allergique aux conceptions républicaines du gaullisme. Il se retrouve dans l'opposition de gauche que François Mitterrand tente de rassembler au sein de la FGDS (Fédération de la gauche démocrate et socialiste), dans la foulée de sa participation réussie à l'élection présidentielle de 1965 (la première à s'être faite au suffrage universel, et contre ce monument qu'était le général de Gaulle).

LA DIVISION DES RADICAUX

Le député de l'Aveyron commence à se faire connaître au niveau national par ses interventions au Parlement et son rôle au Parti radical, diminué, divisé, mais toujours là. A l'élection présidentielle de 1969, après la démission du général de Gaulle, c'est lui qui explique à ses partenaires socialistes, qui soutiennent plus ou moins la candidature de Gaston Defferre, pourquoi ses amis radicaux jugent plus efficace celle du centriste Alain Poher, président du Sénat, contre les ambitions de Georges Pompidou.

Cependant, comme il se compte parmi les radicaux un peu plus à gauche que d'autres, Robert Fabre ne se coupe pas des socialistes, alors que son parti cherche à se rénover du côté du centre sous la houlette de Jean-Jacques Servan-Schreiber. "Les ambiguïtés radicales ne sont pas dissipées" : ce titre charmant et récurrent figurait dans les pages politiques du Monde de novembre 1971 !

Les ambiguïtés ne se dissiperont jamais tout à fait, mais elles déboucheront sur une scission de fait qui donnera naissance au Mouvement des radicaux de gauche, à la tête duquel Robert Fabre achèvera de se "médiatiser", comme on ne disait pas encore.

C'est l'époque du programme commun de la gauche, dont les signataires, soucieux de se donner un nouveau visage, sont le Parti socialiste, qui a fait son unité au congrès d'Epinay en juin 1971, le petit Mouvement des radicaux de gauche et le grand - car il paraît encore tel - Parti communiste.

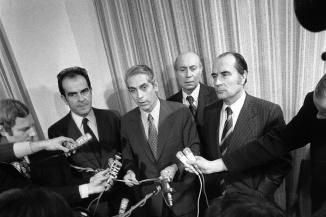

Trois hommes incarnent ces retrouvailles fragiles de la gauche : François Mitterrand, Robert Fabre et Georges Marchais. Meetings, télévision, interviews, débats : le président du MRG est au premier rang, car, si modeste qu'il soit, son mouvement est la caution centriste de l'entreprise à un moment où la gauche a besoin de tout son monde, voire d'un peu plus.

Pendant toute cette période, Robert Fabre explique que le programme commun est sérieux, réalisable, mais qu'il n'est pas question d'aller au-delà. En réalité, l'intérêt opérationnel de l'accord était plus dans sa symbolique, ciment de la stratégie unitaire, que dans son contenu.

Les espoirs de la gauche se ressentiront de l'échec enregistré, de peu il est vrai, à l'élection présidentielle de 1974, provoquée par la mort de Georges Pompidou, et qui vit le succès de Valéry Giscard d'Estaing.

Les radicaux de gauche prennent du champ par rapport à leurs partenaires, d'autant plus que la concurrence entre socialistes et communistes est au plus fort et que le nouveau président de la République cherche à "décrisper" en rompant le bipolarisme intégral du régime. Pour favoriser "le retour à des relations normales", Robert Fabre prend l'initiative d'une demande d'audience à Valéry Giscard d'Estaing : il n'en fallait pas plus pour avoir la première page des journaux à l'époque. L'entrevue a lieu, le président du MRG a un succès de cosmonaute revenant d'une autre planète. Ce ne sera qu'une opération de reconnaissance, sans retombée immédiate.

Les difficultés de l'union de la gauche rebondissent en 1977 avec l'actualisation du programme commun. Après l'échec, le 14 septembre, d'une conférence au sommet entre les trois partis, laquelle est spectaculairement interrompue à l'initiative de Robert Fabre, celui-ci affronte Georges Marchais au cours d'un face-à-face télévisé et lui reproche de faire de la surenchère dans les nationalisations. Une autre conférence au sommet, quelques jours plus tard, consacrera le désaccord. Il en restera le souvenir d'une rupture en direct, sous l'oeil des caméras de la télévision, et la preuve que Robert Fabre a appris à manier la technique du coup d'éclat.

PÈRE DE LA DÉCRISPATION

La dynamique unitaire se traîne et ne prendra que la forme d'un accord de désistement aux élections législatives de 1978. Robert Fabre, qui se dit délié des engagements de 1972, laisse la présidence du MRG à Michel Crépeau, plus ancré à gauche, et accepte une mission d'étude sur les problèmes du chômage et de l'emploi que lui confie Valéry Giscard d'Estaing. Les critiques dont il est l'objet de la part de ses amis le conduisent à se mettre en dehors du mouvement et à poursuivre sa route solitaire entre les deux camps qui se font face.

En septembre 1980, il est nommé médiateur. Quelques mois plus tard, François Mitterrand prend sa revanche sur Valéry Giscard d'Estaing, mais, dans ce revirement complet de la politique française, personne ne s'étonne vraiment de voir Robert Fabre maintenu dans ses fonctions.

N'est-il pas un médiateur-né, dont le credo est celui-ci : "J'oeuvre toujours pour essayer de rapprocher et de faire en sorte que le choc des idées soit une confrontation courtoise et non pas une bataille de chiffonniers, car la France et la démocratie n'ont rien à y gagner. Je veux être un promoteur de réformes et quelqu'un qui aura participé à la réconciliation entre les Français, d'une part, et les citoyens et l'Etat, d'autre part."

La trajectoire républicaine du "père de la décrispation", titre dont il se prévalait, connaîtra son apogée avec sa nomination, le 19 février 1986, au Conseil constitutionnel, où il siégera jusqu'en février 1995. La bonne fée républicaine aura été fidèle jusqu'au bout.