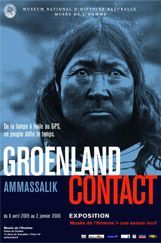

Exposition Rétrospective en forme d'épilogue de 75 ans de recherche française sur la civilisation inuite est-groenlandaise au Palais de Chaillot

L'épopée boréale du Musée de l'homme

Dans le district d'Ammassalik, Tasiilaq, 1 800 âmes, est le principal port du sud-est du Groenland. (DR)

A l'occasion du transfert du fonds ethnographique du Musée de l'homme (250 000 objets) vers le futur Musée des arts premiers, quai Branly, une exposition montre une ultime fois en lieu et place (1) ce qui fonda et justifia l'institution lors de son installation au Trocadéro en 1937 : quelques-uns des 4 000 objets inuits collectés par les missions Paul-Emile Victor au Groenland, et les suivantes. Objets identifiés dans le contexte de leur utilisation, enrichis d'extraits de films, et –pour évoquer les rapports entre Occidentaux et Esquimaux – de témoignages croisés.

1937 : pour la première fois, par la technique dite de collecte systématique prônée par Marcel Mauss, l'étude ethnographique n'est plus motivée pour montrer la supériorité de la culture occidentale mais pour appréhender, le plus objectivement possible, une civilisation autre. Un changement radical de perspective.

La mission Victor ouvre là un immense et exaltant chantier dont la France a pu longtemps s'enorgueillir mais qui, aujourd'hui, malheureusement, se clôt faute de budget et chercheurs de terrain. Bernadette et Pierre Robbe sont de ceux-là. Ils sont les deux derniers ethnologues Trocadéro puisque le site recentre sa vocation autour de l'homme en tant qu'espèce animale (anatomie, préhistoire, rapport avec l'environnement...).

Depuis 1958 pour lui et 1969 pour elle, ils ont multiplié les séjours dans le district d'Ammassalik, approfondissant autour de ce seul port du sud-est Groenland (seulement six porte-conteneurs par an !) les recherches de Victor et de Robert Gessain, créateur du Centre de recherche anthropologique du Musée de l'homme au début des années 60. Lui apprend les techniques des chasseurs, elle celles des femmes qui traitent le phoque, base de la culture esquimaude. Aujourd'hui, c'est aussi ce savoir difficilement acquis et minutieusement engrangé qui est exposé, sous le haut patronage du président de la République. Un savoir rare et complet puisque le couple parle parfaitement la langue est-groenlandaise. «Voilà l'animal qui parle l'homme», disait d'ailleurs Victor de Pierre Robbe. La boutade trahissait un peu de jalousie : le plus grand vulgarisateur des mondes hyperboréens n'a vécu que deux hivernages sur place.

Quoi qu'il en soit, les différentes strates de ces travaux menés durant trois quarts de siècle sur une petite population très largement isolée – du fait d'une barrière de glaces formée dix mois sur douze, elle se trouvait à l'âge de pierre lors du premier contact avec les Danois en 1884 –, constituent une somme scientifique aussi pointue qu'originale. Indispensable pour qui veut se représenter les chocs subis par les peuples premiers avant d'aborder notre troisième millénaire.

Lorsqu'on les découvrit il y a 121 ans, on dénombra 413 Ammassalimiit vivant dans ce que nous appelons la préhistoire. Les Grecs antiques les avaient rêvés transparents, les navigateurs du XVe siècle les imaginaient mi-animaux mi-humains, le XIXe les classa a priori comme primitifs. Puis Victor a fait école et l'on s'est progressivement ravisé. Certes, entre temps l'alcool et la désespérance moderne ont causé bien des ravages, mais les Ammassalimiit sont aujourd'hui dix fois plus. Les hors-bords ont remplacé avantageusement le kayak, Internet et le téléphone satellitaire sont parfaitement maîtrisés pour une vie plus facile. La colonisation danoise, moins brutale et plus intelligente que l'Américaine, puis l'autonomisation du Groenland en 1979, ont joué positivement. On a par exemple, sur ce pays grand comme cinq fois la France, contrairement au Canada, interdit le scooter des neiges. La race locale des chiens de traîneau a été préservée pour maintenir le système écologique des déplacements. Toutefois, s'il faut chercher des raisons de cette survie identitaire, on la trouvera sans doute dans le fait qu'en bons et fiers chasseurs, ces Inuits, les plus orientaux de la planète, sont doués d'une formidable capacité d'adaptation.

«Contact Ammassalik. De la lampe à huile au GPS, un peuple défie le temps», jusqu'au 2 janvier 2006. Musée de l'Homme, Palais de Chaillot 17, place du Trocadéro 75116 Paris. Rens. : 01.44.05.72.72. www.mnhn.fr