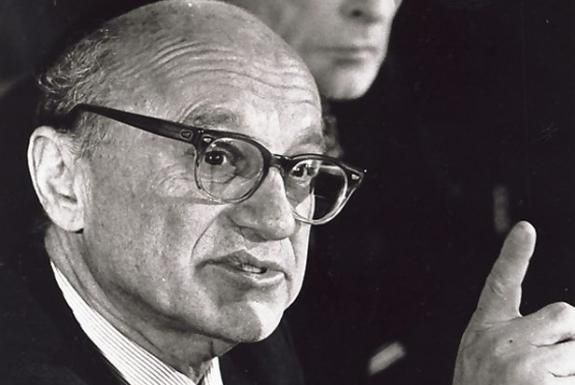

Mort de Milton Friedman

Mort Milton Friedman, Prix Nobel d'économie 1976

L'économiste Milton Friedman, Prix Nobel d'économie 1976, est mort, le 16 novembre, à San Francisco, d'une insuffisance cardiaque. Il était âgé de 94 ans.

Quatrième enfant d'une famille d'émigrants d'Autriche-Hongrie, Milton Friedman est né le 31 juillet 1912 à Brooklyn. Il perd son père très tôt et sa mère doit faire face à d'énormes difficultés pour élever ses enfants. C'est pourquoi il concourt pour une bourse, qui lui ouvre l'université de Chicago.

Après son doctorat, il part à Washington travailler au comité qui préparait le New Deal, puis à Paris, comme consultant pour le plan Marshall. Mais c'est au cours des années 1960 qu'il est mis sur le devant de la scène, en devenant conseiller de Barry Goldwater, candidat républicain à la Maison Blanche. Il remplit la même fonction auprès du président Richard Nixon. Plus tard, il fera partie de l'équipe de Ronald Reagan.

Il commence sa carrière universitaire par des travaux de statistiques, mais préfère "se tourner vers un domaine plus spéculatif qu'utilitaire". Son désir est de démontrer que l'économie est une science empirique que l'on peut confronter à la réalité, et non une discipline subjective. Dans son ouvrage Essays in Positive Economics (1953), il affirme que, même si les hypothèses d'une théorie ne sont pas empiriquement vérifiées, il n'est pas justifié d'en conclure que cette dernière est inutile. Pour lui, la validité d'un modèle théorique dépend à la fois de sa cohérence interne et externe et elle doit être appréciée seulement en fonction de sa capacité de prédiction.

Ce raisonnement se retrouve dans La Théorie de la consommation (1957), que les économistes traditionnels considèrent comme son apport le plus important. Keynes avait montré que les ménages augmentaient leurs dépenses de consommation en fonction de l'accroissement de leurs revenus, mais d'un montant moindre. Pour Milton Friedman, ce point de vue était irréaliste, car "un individu ne prévoit pas ses dépenses d'une journée en fonction du revenu qu'il pense encaisser le même jour".

THÉORIE DE LA MONNAIE

En pratique, tout consommateur envisage ses dépenses à partir d'une estimation à plus long terme des ressources dont il pourra disposer. Il s'agit donc de prendre en compte un revenu permanent et non pas un simple revenu courant. Le concept de revenu permanent a permis de beaucoup mieux appréhender les évolutions de la demande de certains biens durables, comme le logement.

Le second domaine pour lequel Friedman est aujourd'hui universellement connu est la théorie de la monnaie. Au début des années 1950, plus personne ou presque ne s'intéressait au rôle de la monnaie dans l'économie. Mais l'inflation que l'on connut à cette époque suscita un grand nombre de recherches, et il apparut qu'il existait un lien entre la monnaie et l'inflation. C'est pourquoi Friedman entreprit de rénover la théorie quantitative qui mettait en évidence les relations entre la monnaie, les prix et les revenus.

Ainsi, lorsque la masse monétaire augmente plus vite que la quantité de monnaie que les agents économiques souhaitent détenir, ils s'efforcent de ramener leurs encaisses au niveau souhaité, soit par l'achat d'autres actifs, soit par le remboursement de dettes.

Si, au contraire, la masse monétaire n'augmente pas aussi vite que la demande de monnaie, les agents, pour maintenir le niveau de leurs encaisses, vendent d'autres actifs, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix. Ce raisonnement permet de comprendre pourquoi les monétaristes considèrent que la politique monétaire a une influence sur l'évolution à la fois de la production et des prix.

Au début des années 1960, Milton Friedman s'est penché sur "la courbe de Phillips", qui mettait en évidence une relation inverse entre le chômage et l'inflation. Cette découverte donna naissance à la politique de réglage fin (fine tuning), c'est-à-dire un arbitrage entre ces deux indicateurs de déséquilibre. Pour Milton Friedman et Edmund Phelps, Nobel 2006, il est illusoire de vouloir réduire le chômage par l'inflation. En effet, l'inflation entraîne une hausse des salaires, puis celle des prix et du chômage. Le choc pétrolier de 1974 a conforté ce point de vue puisqu'il y a eu à la fois inflation et chômage, c'est-à-dire stagflation.

Bien que soumis à des critiques souvent idéologiques, les travaux de Friedman ont éclairé d'un jour nouveau la science économique. Tenant de la non-intervention de l'Etat et de la libre entreprise, il a influencé toute une génération d'économistes, et ses conceptions ont conduit à la création d'une nouvelle école classique autour du principe des anticipations rationnelles, avec des économistes comme Muth, Lucas (Nobel 1995), Sargent ou Wallace qui le tiennent pour un maître incontesté.

Cet apôtre du libéralisme a su, certes, créer un véritable mouvement, mais, comme tout penseur engagé, il a aussi suscité des haines reposant souvent sur des idées reçues. Par exemple, lors de la remise de son prix Nobel, un participant hurla dans la salle "Vive le peuple chilien libre ! Friedman, go home !", parce que le général Pinochet disait s'inspirer de la pensée de Friedman et que ce dernier était allé passer une semaine en visite privée au Chili.

A Hanoï, la secrétaire d'Etat américaine, Condoleezza Rice, qui a dirigé l'Université Stanford, a indiqué vendredi avoir perdu "un grand ami, et le pays un leader intellectuel hors du commun". "Il était irrésistible, et l'un des êtres humains les plus intelligents que j'aie jamais rencontrés, mais il était drôle, chaleureux, a-t-elle poursuivi. Il me disait toujours : "Poursuivez toutes vos réformes". Il était super."

"Milton était l'un des grands penseurs et économistes du XXe siècle, et lorsque j'ai pour la première fois été en contact avec la puissance de ses écrits sur l'argent, les marchés dérégulés et la liberté individuelle, ce fut comme un coup de foudre", a pour sa part déclaré le gouverneur républicain de Californie, Arnold Schwarzenegger.