Annonce Le CERN se prépare à la traque de l'étrange boson de Higgs

ce n'est pas une tour, c'est un anneau de Babel. La communauté de physiciens qui s'est soudée autour des 27 kilomètres de circonférence du plus puissant accélérateur de particules jamais conçu, au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) dans la banlieue de Genève, constitue la plus vaste collaboration internationale de l'histoire des sciences.

Les Américains recevront-ils des prix grâce au LHC sans en partager les coûts ?

"Inéquitable." A Meyrin, le mot revient aussi bien dans la bouche du directeur général du CERN, Robert Aymar, que dans celle de nombreux physiciens pour dénoncer un possible effet pervers du succès promis au nouvel accélérateur. Il s'adresse aux 800 chercheurs américains, qui représentent aujourd'hui le contingent national le plus important au CERN. Or les Etats-Unis n'ont financé que 6 % de la construction du Large Hadron Collider (LHC) et ne participeront pas à ses coûts de fonctionnement, supportés par les Etats membres.

Sur place, la situation paraît d'autant plus injuste que les physiciens américains semblent les mieux placés pour identifier le boson de Higgs dans la montagne de données produites chaque année par le LHC, soit l'équivalent d'une pile de CD haute de 20 kilomètres. Ils pourraient profiter de leur supériorité dans le traitement de données et de l'expérience acquise avec leurs accélérateurs, aujourd'hui en fin de carrière, pour gagner la course aux prix majeurs de la discipline.

Outre-Atlantique, les scientifiques ont exprimé d'autres angoisses dans une déclaration récente. Ils craignent que la construction du LHC en Europe ne compromette durablement leur suprématie en physique des particules.

[-] fermer

Références

A partir de l'été 2007, date des premiers essais de ce Large Hadron Collider (LHC) enfoui à 100 mètres sous la frontière franco-suisse, ils seront plus de 6 000, de toutes origines, à espérer que les collisions entre protons forceront la matière à livrer quelques-uns de ses secrets les plus intimes.

La violence des chocs doit permettre de libérer des particules aussi infimes par rapport aux atomes que ces derniers le sont pour nous. Les énergies atteintes doivent reconstituer les conditions des premiers instants qui ont suivi le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années.

Entre autres découvertes possibles, elles peuvent prouver l'existence de la particule que les physiciens guettent depuis des années. S'il daignait se montrer, le boson de Higgs s'imposerait comme le toit du modèle standard, l'édifice théorique qui s'est montré le plus solide à l'usage.

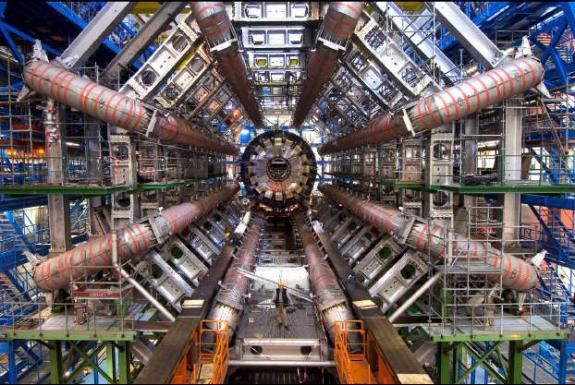

Encore faudra-t-il identifier l'inconnu. Pour cela, deux détecteurs dits généralistes, Atlas et CMS, ont été placés sur le trajet des deux faisceaux de protons lancés en sens inverse à une vitesse proche de celle de la lumière. Les collisions frontales, jusqu'à 600 millions par seconde, auront lieu au sein de ces détecteurs qui devront écarter l'immense majorité des événements sans intérêt pour n'en retenir qu'une centaine par seconde, dont ils devront archiver le maximum de caractéristiques susceptibles de révéler l'apparition fugace du boson désiré.

Ces derniers mois, les matériaux les plus onéreux, les instruments les plus sophistiqués, les technologies les plus audacieuses ont afflué du monde entier pour donner peu à peu forme à ces gigantesques machines à chasser le "Higgs".

Europe entière, Etats-Unis, Chine, Inde, Japon, Israël... la diversité des fournisseurs a créé bien de frayeurs aux chefs de projet chargés de tenir l'ordre d'un calendrier serré et d'assembler les pièces du puzzle au millionième de centimètre près.

Dans Atlas, par exemple, les composants de la "chambre à muons", couche la plus externe du détecteur, proviennent de 13 pays. Dans CMS, l'une des premières strates de la structure concentrique sera constituée de tungstate de plomb, un cristal plus dense que le fer mais aussi transparent que le verre grâce à l'ordonnancement parfait de ses atomes. Ces matériaux ont été fabriqués en Russie, dans un ancien complexe militaire reconverti au civil, mais aussi en Chine, dans une usine créée pour l'occasion.

La convergence de ces savoir-faire hétéroclites en une machine unique apparaît encore plus étonnante quand on sait que les multiples parties prenantes ne sont liées que par un texte qui se contente de répartir les tâches et les financements, sans le moindre poids juridique.

"Tout repose sur la parole donnée et la bonne volonté des participants", dit Yves Sirois (Ecole polytechnique), l'un des responsables de CMS. Ainsi va la science au CERN qui, fidèle à la philosophie pacifiste qui l'a vu naître dans l'immédiat après-guerre, s'efforce de faire travailler ensemble, aujourd'hui, des physiciens des Emirats arabes unis et des Israéliens, des Indiens et des Pakistanais.

Sur place, cette mise entre parenthèses des nationalismes se convertit en un autre sentiment d'appartenance : un patriotisme d'instruments. "Il y des chercheurs français dans chacun des grands appareils du LHC, constate Michel Spiro, directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, et membre du conseil du CERN, mais ils ne se mêlent guère entre compatriotes. Ils se reconnaissent bien davantage dans la collaboration à laquelle ils participent. Chacune est organisée comme une démocratie autonome, avec son porte-parole élu, son assemblée du peuple des chercheurs où tout peut être discuté, son gouvernement."

L'émulation est vive entre les deux équipes de CMS et d'Atlas, regroupant chacune environ 1 800 scientifiques et toutes deux vouées à la quête du boson de Higgs. Le principe de reproductibilité d'une expérience a en effet imposé que l'on construise, de part et d'autre de l'anneau, deux détecteurs susceptibles de confirmer chacun le résultat de l'autre. Le CERN a poussé pour que leurs concepteurs choisissent les solutions techniques les plus éloignées, afin d'optimiser les chances de voir la particule.

Ces partis pris sont aujourd'hui visibles au premier coup d'oeil. Avec ses 46 mètres de long et ses 25 mètres de haut, Atlas a dû être construit sous terre au sein de son immense cavité qui pourrait presque accueillir l'Arc de triomphe.

Faute de recul et de perspective, nulle photographie ne pourra tout à fait rendre compte du gigantisme du détecteur. Celui-ci demeure pourtant étonnamment léger puisque, selon ses concepteurs, il pourrait flotter sur l'eau.

A l'inverse, CMS apparaît beaucoup plus compact, grâce à son champ magnétique d'une puissance inégalée qui a permis de réduire ses dimensions. Conçu en tranches verticales, il a pu être assemblé en surface, où il sera testé dans quelques semaines, avant d'être redécoupé pour sa descente au fond de son logis souterrain.

A l'approche de ces premiers tests, chaque collaboration s'affirme confiante dans le bien-fondé de ses choix. "Avec le niveau d'excellence qui a été atteint de chaque côté, dit Yves Sirois, il serait très étonnant que les deux détecteurs n'obtiennent pas les mêmes résultats à quelques jours d'intervalle."

Mais la gloire d'avoir découvert le "Higgs", prix Nobel à la clé, peut tenir à ces quelques journées de décalage. Dans les étages du bâtiment 40 qui les héberge, les deux équipes se font face de part et d'autre d'un puits de lumière.

"Quand les mesures auront commencé, on va s'épier, s'amuse M. Sirois. Il y aura des rumeurs, des cris de joie. Et on essaiera d'en savoir plus, en bas, à la machine à café." Le boson de Higgs sera cerné.