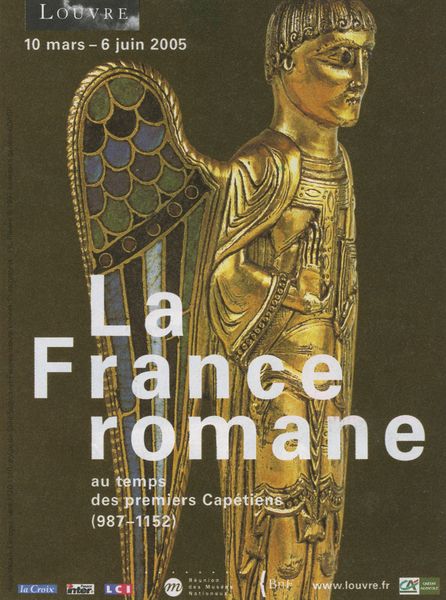

Exposition l'Art roman au Louvre ; D'Hugues Capet à Aliénor d'Aquitaine, le premier âge de la féodalité

Tandis qu'approchait la troisième année qui suivit le millénaire (...), le monde, secouant sa poussière pour rejeter sa vétusté, parut se revêtir partout d'un blanc manteau d'églises." Mille fois citée, cette remarque est tirée d'un ouvrage de Raoul le Glabre, rédigé au début du XIe siècle. Le moine bourguignon y notait les prémices d'un renouveau, après une longue période où les famines se conjuguaient aux invasions. Le manuscrit de cette Historiae figure en bonne place dans l'exposition du Louvre consacrée à l'art roman, expression de cette "renaissance".

Les dates retenues par les commissaires pour encadrer le phénomène roman sont nettes : de l'avènement d'Hugues Capet (987) au divorce de Louis VII, son lointain descendant, avec Aliénor d'Aquitaine (1152). Avant 987, les pôles religieux avaient été les seuls à résister à l'effondrement de la société occidentale au moment de la dissolution progressive de l'Empire carolingien, après la mort de Charlemagne (814). Les luttes fratricides entre les héritiers de l'empereur, les invasions vikings, hongroises et arabes, la décadence des villes, l'effondrement démographique et les famines successives semblaient sonner le glas de l'Europe - surtout à l'ouest, dans ce qui deviendra la France. Dans l'Empire germanique, les derniers carolingiens, relayés plus tard par la dynastie ottonienne, résistent mieux aux calamités.

La "renaissance" du Xe siècle tient sans doute à la coïncidence d'un certain nombre de phénomènes : changement climatique (réchauffement), qui permet une embellie économique et une remontée de la démographie, fin des grandes invasions...

MONASTÈRES ET ABBAYES

Les grandes communautés monastiques - à commencer par Cluny, fondée en 900 - deviennent les nouveaux centres intellectuels et économiques de cette Europe atomisée. Surtout dans sa partie occidentale. La nouvelle dynastie capétienne, cantonnée en Ile-de-France, va lentement élargir son aire d'influence, tandis que les routes vont se rouvrir peu à peu, pour permettre les pèlerinages et la circulation des marchandises. Après la bataille d'Hastings, en 1066, le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, commence la conquête de l'Angleterre. La première croisade va être prêchée en 1095 par le pape Urbain II. Jérusalem est prise en 1099. L'année précédente, l'abbaye de Cîteaux avait été fondée.

Entre 1050 et 1100 sont notamment élevées les églises abbatiales de Sainte-Foy de Conques (Aveyron), Saint-Pierre de Moissac (Tarn-et-Garonne), Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret) et Saint-Sernin de Toulouse, chefs-d'œuvre de l'art roman encore visibles aujourd'hui.

C'est à cette époque charnière que les paroisses vont apparaître, avec la construction, dans chacune d'entre elles, d'une église, avec son baptistère et son cimetière. L'art roman va donc considérablement marquer l'Europe occidentale de son empreinte, et surtout la France et le nord de l'Espagne (Catalogne). Après 1152, l'époque bascule dans le deuxième âge de la féodalité : l'abbé Suger fait construire à Saint-Denis la première cathédrale gothique. Le roi de France, longtemps contesté, assoit son pouvoir. Les centres économiques et culturels, longtemps cantonnés dans les communautés monastiques, vont regagner les villes.