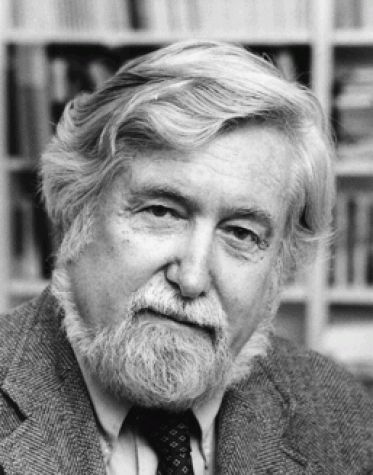

Mort de L'anthropologue américain Clifford Geertz

Mort L'anthropologue américain Clifford Geertz est mort lundi 30 octobre à l'hôpital de l'université de Pennsylvanie, à la suite de complications liées à une opération cardiaque.

Professeur émérite de la School of Social Science qu'il a contribué à fonder en 1970 à l'Institute for Advanced Study de l'université de Princeton, très célèbre aux Etats-Unis, où ses travaux ont non seulement renouvelé l'approche anthropologique, mais aussi fécondé d'autres disciplines, telles l'histoire culturelle, la sociologie ou l'esthétique, il est moins connu en France, où plusieurs de ses ouvrages ont pourtant été traduits : Bali. Interprétation d'une culture (Gallimard, 1984) ; Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir (PUF, 1986) ; Observer l'islam. Changements religieux au Maroc et en Indonésie (La Découverte, 1992). Ici et là-bas. L'anthropologue comme auteur (Métailié, 1992).

Rien ne destinait ce Californien, né le 2 août 1926 à San Francisco et élevé par ses grands-parents en milieu rural au temps de la Grande Dépression, à gravir les échelons universitaires en allant étudier les sociétés lointaines. Comme il l'a raconté en 1999 dans une conférence autobiographique subtilement ironique, il a su "prendre la vague", et l'anthropologie, pour lui, fut au départ affaire d'occasion plus que de vocation.

Boursier au lycée, engagé à 17 ans dans l'US Navy, démobilisé en 1946 en bénéficiant, comme des millions d'autres, du GI Bill qui donnait accès à l'université, il se rêvait écrivain à succès.

Hasards de la vie, conseils avisés et bourses opportunes l'ont conduit à étudier la philosophie à Antioch College (Ohio), puis l'anthropologie à Harvard, avant de partir en 1952 avec son épouse Hildred, anthropologue elle aussi, pour son premier terrain, en Indonésie.

L'EXPÉRIENCE PARTAGÉE

A Harvard, il découvre les grands courants des sciences sociales américaines, le culturalisme en ethnologie et le néo-weberianisme de Talcott Parsons, attentif aux "visions du monde" et aux "styles de moralité" des sociétés, en sociologie.

En Indonésie, il étudie la société de Bali en partageant la vie des habitants de l'île au cours de nombreux séjours définitivement interrompus en 1971 par la violence des troubles politiques dans le pays.

Dans sa fameuse étude sur le combat de coqs balinais, il raconte avec talent comment, fuyant avec les villageois lors d'une descente de police visant à réprimer ce jeu interdit, il a compris à la faveur de ce rapprochement ce qu'un tel combat pouvait dire à un Balinais sur "l'état d'esprit de sa société".

Cette attention in situ au détail des modes de vie et des situations, à l'expérience partagée, à la manière dont les "autres" se voient, pensent leurs actions, leurs visées et leur conception du monde, guidera de même sa pratique et son éthique du terrain au Maroc.

De 1963 à 1969, il séjourne fréquemment à Sefrou, dans l'Atlas marocain, où il s'intéresse notamment au microcosme du souk, vu, là encore, comme un ensemble de significations qu'il s'agit de déchiffrer et de restituer dans une "description dense" accumulant les détails qui font sens, tout en passant du "savoir local au savoir global".

UNE ÉCRITURE ÉLÉGANTE ET VIVE

Car Clifford Geertz, s'inspirant de la tradition herméneutique, défend une "anthropologie interprétative". Autrement dit, un art de comprendre les significations d'une culture conçue "comme un assemblage de textes" que l'ethnologue va lire "par-dessus l'épaule de l'indigène" (sans prétendre "entrer dans sa tête" comme le voulait Malinowski).

Et aussi un art de les écrire : contre la certitude sereine de l'objectivité scientifique et de ses énoncés supposés rigoureusement conformes à la réalité, il révèle en effet la dimension littéraire et les stratégies discursives inhérentes à l'écriture anthropologique.

L'anthropologue est également un auteur, il le montre en analysant les textes de plusieurs figures majeures de la discipline. D'où quelques polémiques : on a reproché au "textualisme" de Geertz de céder au courant postmoderne, selon lequel tout n'est que discours.

Procès abusif pour cet homme attaché à la réalité du terrain, qui a lui-même critiqué le relativisme culturel comme symptôme d'un certain spleen de l'anthropologie contemporaine. Un spleen auquel ce grand styliste à l'écriture élégante et vive a, pour notre bonheur, échappé.