Mort de Jean Planchais

Mort Jean Planchais, journaliste du "Monde" depuis 1945

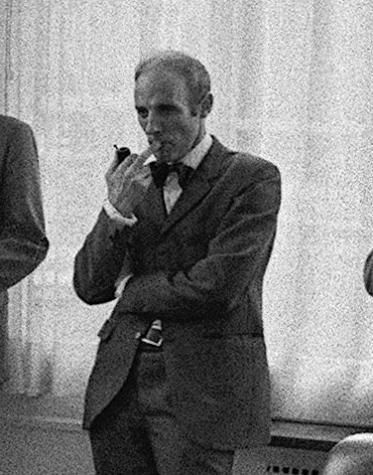

Après Georges Penchenier et Edouard Sablier, morts il y a quelques mois, un autre grand ancien du Monde nous quitte à son tour, Jean Planchais, dont nous n'oublierons pas de sitôt le noeud papillon noué à la va-vite, la gentillesse, la culture, le courage et le talent.

Engagé dès 1945, il avait occupé toute une série de fonctions jusqu'à son départ à la retraite, en 1987. Il a raconté tout cela avec gaîté et simplicité dans un ouvrage (Un homme du monde, paru aux éditions Calmann-Lévy) rempli d'anecdotes que Bernard Frank juge "cristallines", se faisant un plaisir de saluer sa pureté d'âme et l'absence chez lui de la trop fréquente "part du diable".

Jean Planchais était né le 30 janvier 1922 à Mortagne-au- Perche, où son père, médecin catholique, attiré par la Démocratie chrétienne, avait, avant la guerre, fait la connaissance du directeur-fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, qui y avait lui aussi à l'époque une maison. Le docteur Planchais était mort en déportation, et son fils Jean avait rejoint le maquis.

Ce dernier, après la fin des hostilités, fit part au patron du Monde de son désir de rejoindre le journal. "Que faites vous dans la vie ?, lui demanda Beuve-Méry. - Sergent-chef dans les FFI, répondit-il. - Alors vous vous occuperez de la rubrique militaire : comme cela, vous aurez un regard neuf. Faisons un essai de deux mois."

Comme le jeune homme, passablement intimidé, s'inquiétait de savoir s'il était vrai que le quotidien, comme certains le prétendaient, était le journal du Comité des forges, Hubert Beuve-Méry souleva un sourcil pour le rassurer : "De ce côté, vous n'avez rien à craindre ! Vous ne serez pas payé cher..."

Beuve-Méry n'allait pas avoir disciple plus loyal. Malgré ses cinq enfants, il était toujours disponible, notamment auprès des nouveaux : il n'avait pas son pareil pour leur expliquer et leur raconter la maison. Inutile de dire que lorsque Beuve-Méry, en 1951, fut contesté au sein de la direction du journal par une coalition atlantiste l'accusant de défendre les thèses "neutralistes", il se lança sans hésiter dans la bagarre pour le maintenir en place. Il fit preuve d'un égal dévouement envers les divers successeurs du fondateur, sans trop s'occuper de sa propre carrière.

Quand on lui demandait sa position politique, Hubert Beuve-Méry répondait volontiers qu'il était pour le "mouvement", certes, mais dans l'ordre. C'était grosso modo la philosophie de la plupart des jeunes qui l'avaient rejoint, et dont Planchais était vite devenu l'un des chefs de file. Il avait naturellement appuyé le courant favorable à la décolonisation, ce qui lui avait valu de voir son appartement parisien sévèrement plastiqué par l'OAS.

Pendant vingt ans, dont dix comme bras droit d'Edmond Delage, un ancien du Temps, puis comme son propre chef, Jean Planchais vécut en contact quotidien avec les militaires, ce qui lui valut, entre autres, de "couvrir" l'expédition de Suez et de rédiger de nombreux articles, analyses et reportages d'une plume précise et vive. En 1965, il devint l'adjoint du rédacteur en chef - il n'y en avait qu'un à l'époque -, Jacques Fauvet, puis, de 1969 à 1972, chef du service des informations générales, qui recouvrait alors d'innombrables rubriques, de l'éducation à la religion en passant par la justice, et enfin conseiller de la direction.

Il avait conservé une passion pour l'histoire et un vif intérêt pour la chose militaire, n'hésitant pas à préconiser avec quelques années d'avance la suppression du service du même nom. Il y reviendra en 2003, lorsque Jacques Chirac se sera décidé à la promulguer, dans un excellent petit ouvrage, Adieu Valmy, dans lequel il montre à quel point le paysage social français s'en trouve affecté.

La plupart de ses autres livres, dont certains écrits en collaboration avec des confrères, traitent aussi de sujets militaires : Le Malaise de l'armée (1958), La Fronde des généraux (1961), Une histoire politique de l'armée (1967). On lui doit également un ouvrage sur la décolonisation, L'Empire embrasé (1990), et l'on n'aurait garde d'oublier sa contribution à une étude sur Les Provinciaux, ou la France sans Paris, parue en 1970, car elle souligne un aspect essentiel de sa personnalité : à la différence de beaucoup de ceux qui font ce métier, il n'y avait pas trace chez lui de parisianisme.

Il respectait les autres, ne jalousait pas leurs succès et, loin de chercher le trait perfide à décocher contre ceux qui réussissaient, il prenait plaisir à les encourager. Des hommes comme lui sont trop rares.

(Jean Planchais fait partie de ces rares journalistes qui ont incarné l'histoire du Monde. Profondément attaché à l'indépendance de notre journal, il a marqué la vie de la rédaction, que ce soit comme simple rédacteur puis comme adjoint de Jacques Fauvet. Sa rigueur et la qualité de sa plume étaient reconnues par tous. A sa famille, Le Monde adresse ses très vives condoléances. - J.-M. C.)