Mort de Jean Cayrol

Mort Jean Cayrol, l'inclassable

L'écrivain, qui fut aussi un éditeur enthousiaste, est mort jeudi, à 93 ans.

Le poète, romancier, cinéaste et éditeur Jean Cayrol est mort, jeudi 10 février, à Bordeaux (Gironde). Il était âgé de 93 ans.

C'est en 1947 que le nom de Jean Cayrol atteint une notoriété soudaine avec le prix Renaudot qui couronne Je vivrai l'amour des autres, son premier roman publié au Seuil, comme le sera la quasi-totalité de son œuvre, et composé de deux récits, On vous parle et Les Premiers jours.

En 1948, Le Feu qui prend complète cette trilogie inspirée de l'expérience concentrationnaire.

Qui est Jean Cayrol ? Ce ne sont pas ses romans qui apportent une réponse directe. Né le 6 juin 1911 à Bordeaux, ville aimée autant que détestée où il effectue ses études de droit, il écrit à vingt ans des poèmes. Ses premiers recueils, Le Hollandais volant et Les Phénomènes célestes (1936) reflètent déjà un univers incertain, sans attache, porté à l'envol plus qu'à la recherche des racines.

Ce qui n'exclut pas l'engagement : résistant, Jean Cayrol est dénoncé en 1942, incarcéré à Fresnes, déporté au camp de Mauthausen. Epreuve cruciale qui décidera du reste de sa vie et de son œuvre, dans ses romans comme au cinéma. En 1950, il publie un essai, Lazare parmi nous, où il trace la silhouette de ce héros de la résurrection, et de récits en romans, de La Noire (1949) à L'Espace d'une nuit (1954), il ne cessera de se perdre pour mieux se retrouver dans cette zone frontière de l'identité volée.

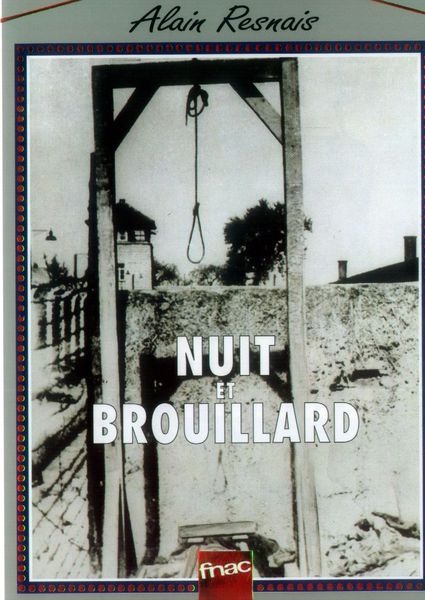

Pour Alain Resnais, il écrit le commentaire de Nuit et Brouillard (1955), puis en 1963 le scénario de Muriel, qui prend pour cadre une autre guerre, celle d'Algérie. De cette collaboration naîtront un essai, Le Droit de regard, écrit avec Claude Durand, puis un film qu'il réalise en 1965, Le Coup de grâce, avec Emmanuelle Riva et Michel Piccoli où, dans un Bordeaux kafkaïen, il traque l'homme qui jadis l'envoya à la mort. Mais c'est en littérature que le cinéma exercera son influence la plus durable. Le Froid du soleil (1964) s'inscrit dans la continuité des Corps étrangers, le plus célèbre et le plus accompli de ses titres, et annonce Je l'entends encore (1968).

"SUR LE QUI-VIVE"

Après 1968, il semble conquérir une nouvelle liberté avec la série des Histoires (d'Histoire d'une prairie à Histoire du ciel) et deux livres où ressurgit l'enfance, Les Enfants pillards (1978) et Il était une fois Jean Cayrol (1982). Peu à peu, il se détache du roman pour renouer avec ses premières amours, et ajoute au premier tome de Poésie Journal (1969) d'autres volumes où il évoque le monde et sa fureur sans en devenir l'otage. A la fin de sa vie, il ne publiera que de brefs et poignants recueils de poèmes instantanés (A voix haute, De vive voix, A pleine voix). En janvier 1997 paraît enfin en édition de poche, chez Fayard, le commentaire de Nuit et brouillard, qui figure quelque temps sur les listes des meilleures ventes.

"J'écris d'une manière instantanée, presque désinvolte, confiait-il au Monde en 1988. Il doit y avoir une espèce d'organisation subconsciente des choses. (...) Ecrire, c'est rester sur le qui-vive." On aura beaucoup écrit sur cette œuvre insaisissable, mais c'est sans doute Roland Barthes qui, dans "La Rature", postface aux Corps étrangers (UGE, 1964), en définit le mieux la force de déstabilisation à partir de laquelle tout le roman nouveau se reconstruira en France après la guerre : "L'œuvre de Cayrol, dès son début, a été immédiatement moderne ; toutes les techniques littéraires dont nous créditons aujourd'hui l'avant-garde, et singulièrement le Nouveau Roman, se trouvent non seulement dans l'œuvre entière de Cayrol, mais encore, à titre de programme conscient, dans Le Romanesque lazaréen : l'absence d'anecdote, la disparition du héros au profit d'un personnage anonyme réduit à sa voix ou à son regard, la promotion des objets, le silence affectif, dont on ne sait s'il est pudeur ou insensibilité, le caractère ulysséen de l'œuvre, qui est toujours longue marche d'un homme dans un espace et dans un temps labyrinthiques."

Sa jeunesse massacrée autant que son tempérament ont retenu Cayrol de jamais se mettre en avant sur la scène littéraire parisienne. Homme discret, s'il est élu en 1973 à l'Académie Goncourt, il ne participe à aucun jeu mondain et privilégie avant tout son activité d'éditeur aux éditions du Seuil, où du début des années 1950 à la fin des années 1970 il défendra, imposera, publiera des inconnus qui s'appellent Philippe Sollers ou Didier Decoin, Roland Barthes ou Erik Orsenna, Bertrand Visage ou Marcelin Pleynet, Denis Roche ou Kateb Yacine. C'est dire si la curiosité de Cayrol était ouverte à des talents divers, parfois opposés, et son goût assez sûr.

On sait que le monde de l'édition est entré dans une phase de mutation : il est plus que probable que les chiffres parleront désormais plus vite que les directeurs littéraires, qu'on aura de plus en plus de difficulté à rencontrer un interlocuteur patient et compétent. Qui aura le temps. Qui pariera sur l'avenir d'un débutant. Cayrol, pour ceux qui l'ont connu, aura été un exemple irremplaçable d'accueil, d'écoute, d'intuition, le modèle même de celui que tout romancier en herbe rêve de croiser sur son chemin pour être éclairé sur ses propres ténèbres.

Cayrol grimpait son petit escalier raide de la rue Jacob, où bien des gens connus ont failli se rompre le cou, il s'excusait du danger, du plafond bas, du fauteuil désossé, de la lumière un peu faible de son grenier. Il avait l'œil malicieux, toujours plus jeune que le vôtre, quel que soit votre âge, sautillait d'enthousiasme derrière son bureau comme un oiseau dont il avait le profil et l'humeur vagabonde. Mais c'était lui le plus fidèle, le plus affectueux, le plus inspiré des oiseleurs.