Exposition Géants et nains de Ron Mueck

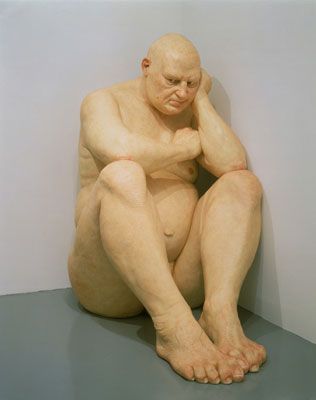

Les sculptures de Ron Mueck, présentées à la Fondation Cartier, sont d'un réalisme poussé jusqu'à l'obsession maniaque des détails. Elles n'ont qu'un sujet, le corps humain, masculin ou féminin, jeune ou vieux, nu ou habillé. Elles sont démesurément grandes ou douloureusement réduites. Toutes suggèrent des situations précises, qui appellent descriptions et narrations. Ces situations sont généralement désagréables et l'espèce humaine y est représentée dans des postures sans grâce. Il y a le Sauvage, nu, assis sur une chaise et qui se recule de peur ou de dégoût. Il y a la femme dans son lit dont on ne peut manquer de supposer qu'elle est souffrante tant son visage paraît mélancolique et pâle. Il y a les deux petites vieilles baudelairiennes qui causent et l'homme et la femme allongés l'un contre l'autre, à moitié nus. On les voit de haut sur leur socle rond, deux petits animaux figés par galvanoplastie ou deux petites momies de cire.

Elles ne sont pas de cire, mais de silicone teintée d'une couleur de chairs malades et complété par de faux poils et de faux cheveux. Grains de beauté, rides, plis, rougeurs, rien ne manque. Les figures sont habillées de vêtements taillés et cousus à leur échelle et exactement imités, manteaux, culottes et tee-shirts. Cette perfection s'explique par l'itinéraire de Mueck. Né en Australie en 1958, il a d'abord créé des marionnettes pour la télévision, dans son pays natal puis à Los Angeles et enfin à Londres où il collabore au Muppet Show. Reconnu pour l'excellence de ses fabrications et sa maîtrise de la fibre de verre, il fonde en 1990 une entreprise de production de mannequins pour la publicité. Il se situe alors sans équivoque du côté de l'industrie du spectacle.

RÉALISME SARCASTIQUE

Le basculement n'en est que plus intéressant. A partir de 1996, Mueck commence à employer son savoir-faire à la fabrication de mannequins qui ne peuvent servir à la publicité ni au divertissement. Il y est incité par la peintre britannique Paula Rego, elle-même adepte d'un réalisme sarcastique — et scandaleusement méconnue en France — et par Charles Saatchi, collectionneur et "artist maker" majeur de l'art actuel. En 1997, il fait participer Mueck à l'exposition "Sensation" à la Royal Academy of Arts en présentant son Père mort, gisant au plus près de sa vérité morbide. Depuis, la notoriété de Mueck va croissant, de la Biennale de Venise en 2001 à la Fondation Cartier aujourd'hui. Jean Clair a retenu un de ses personnages pour son exposition "Mélancolie", actuellement au Grand Palais.

Reste à comprendre ce succès. L'habileté est une première explication. Ces sculptures hyperréalistes d'une facture impeccable sont, du point de vue de l'illusion, des chefs-d'oeuvre de technicité, comme il y a a quarante ans les mannequins pop de Duane Hanson et de George Segal.

Mais ces derniers ne manifestaient pas le même goût pour le maladif et le morbide, éventuellement aggravé d'obscénité. L'humanité selon Mueck est au moins mélancolique, au pire accablée. Elle exhibe des anatomies flasques ou obèses. Ce serait peu dire que la chair est triste et le malaise assuré. Ainsi retrouve-t-on dans cet art du dégoût les deux composantes majeures de celui de Lucian Freud, particulièrement dans ses toiles récentes : la figuration minutieuse et l'obsession de la déchéance physique. On les trouvait dans les oeuvres de Stanley Spencer dans les années 1930, comme, aujourd'hui, dans la peinture de Jenny Saville, autre révélation de "Sensation". On en conclurait sans doute à la force d'un tropisme masochiste dans l'art britannique si Dix et Grosz n'avaient pas été aussi sévères avec leurs semblables.

La singularité de Mueck tient donc moins à ses sujets qu'à sa manière de s'en emparer — et surtout à la question de l'échelle. Il joue de la tension qui s'établit entre la vérité des textures et des détails et l'anormalité des dimensions. Le spectateur évolue dans un monde de géants et de nains, sans rencontrer jamais une figure à taille humaine. Les plus inquiétants sont sans doute les anatomies réduites au dixième de leurs proportions. Elles font songer aux foetus et aux cadavres que l'on conservait jadis dans les cabinets de curiosité et les musées médicaux ; ou, dans un autre registre, aux têtes réduites d'Amérique du Sud. L'efficacité de Mueck tient à ce paradoxe : sous leur apparence de propreté et de précision cliniques, ses oeuvres dissimulent savamment une sauvagerie féroce à laquelle il est impossible d'échapper. D'autant plus impossible que cette dissimulation est absolument caractéristique de l'époque actuelle.