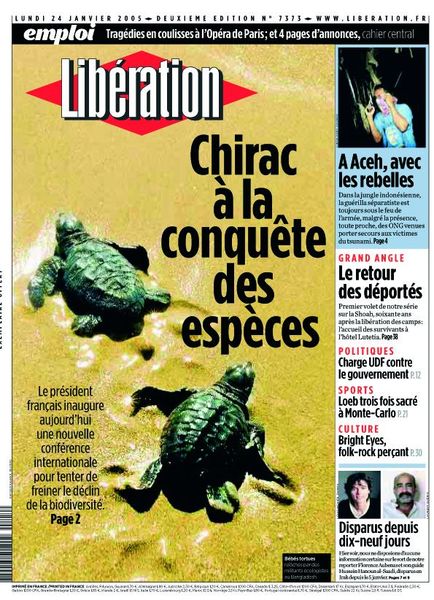

Congrès Alerte à la biodiversité menacée

A l'initiative de Jacques Chirac, une conférence internationale réunit à Paris, à partir du 24 janvier, responsables politiques et experts scientifiques.

Le brachyta borni est un capricorne très paisible de l'ordre des coléoptères, qui présente une singularité : il n'existe vraisemblablement qu'en un ou deux lieux, situés dans les Alpes françaises, non loin de la frontière italienne. Cet insecte constitue une espèce endémique, c'est-à-dire qu'on ne la trouve que dans ces endroits, en l'occurrence près de Vars, dans les Hautes-Alpes.

Or Brachyta borni risque de passer rapidement à trépas : un carrier a en effet reçu le 6 décembre 2004 l'autorisation préfectorale d'exploiter le glacier rocheux où loge l'espèce, sur le col de Vars. Selon les entomologistes locaux, la destruction de ce glacier entraînera vraisemblablement la disparition de l'espèce. Dans le silence général, et sans que personne puisse mesurer les conséquences de cet appauvrissement de la biodiversité. Comme des centaines d'espèces d'insectes, de plantes, de mollusques, à travers le monde.

La République n'étant pas à l'abri des contradictions, elle organise, du lundi 24 janvier au vendredi 28, une conférence internationale sur le thème "Biodiversité. Science et gouvernance". Partie d'une proposition de Jacques Chirac au G8 d'Evian en 2003, cette conférence sort sans doute du lot des réunions de toute sorte qui occupent experts et diplomates aux quatre coins du monde. Parce qu'elle vise à populariser un thème qui est, à côté du changement climatique, le plus grave de la crise écologique planétaire - l'appauvrissement de la biosphère - et parce qu'elle s'interroge explicitement sur les moyens de transformer la connaissance scientifique en action politique effective.

L'événement, organisé par la France, rassemble des responsables politiques de haut niveau (Jacques Chirac, qui doit inaugurer le rassemblement ; mais aussi le président du Nigeria, Olusegun Obasanjo ; le premier ministre de Malaisie, Abdullah Badawi ; le président de Madagascar, Marc Ravalomanana), des entreprises (Sanofi, Novartis, la Fédération mondiale de la pharmacie, Total), des centaines de scientifiques, dont le "gratin" des spécialistes de la biodiversité : Edward Wilson, David Tilman, Michel Loreau, Harold Mooney, etc.

"L'originalité de la Conférence, dit Jacques Weber, directeur de l'Institut français de la biodiversité, est de mettre ensemble des gens qui d'habitude ne se rencontrent pas." "Il s'agit de faire le point sur ce que l'on sait, dit Michel Loreau, président du comité scientifique de la Conférence, et d'établir le dialogue avec les politiques. Les scientifiques ont l'impression que rien n'avance, alors que la crise de la biodiversité atteint une ampleur historique."

Premier problème : comment qualifier précisément la crise de la biodiversité, lui donner une expression simple, aussi compréhensible pour le grand public que l'est devenu le changement climatique ?

Si l'on enregistre la destruction ou la dégradation des écosystèmes locaux (zones humides, forêts tropicales, prairies, etc.) ainsi que la disparition des espèces à une vitesse jamais vue dans l'histoire de la planète, les scientifiques se posent encore de nombreuses questions : comment synthétiser cette crise par des indicateurs simples ? Comment mesurer ces disparitions pour les ordres les plus abondants mais les moins connus (invertébrés) ? Comment évaluer les conséquences concrètes de la dégradation des écosystèmes ?

Ces difficultés expliquent que les scientifiques n'aient pas encore produit une représentation simple de la crise de la biodiversité, et d'autant moins que, à la différence du changement climatique, qui est un phénomène global, la crise de la biodiversité, générale se traduit par une multitude d'événements locaux.

Par ailleurs, la communauté des chercheurs concernés est fragmentée. Il reste à vérifier que le thème de la biodiversité l'unit plus fortement que les rivalités ne la divisent. Ecologues, taxonomistes, généticiens, sociologues, biologistes fondamentaux forment autant de chapelles qui ont parfois du mal à travailler ensemble.

Les scientifiques espèrent cependant que la Conférence débouchera sur le lancement d'un mécanisme qui pourrait être comparable au GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Celui-ci, qui réunit des centaines de chercheurs, produit une expertise approfondie du problème climatique, mais aussi une synthèse facilement compréhensible par les décideurs. De même, pour la biodiversité, "il faut pouvoir dire clairement aux gouvernements, aux entreprises et aux individus quelles sont les conséquences de leurs actions", résumait un texte collectif paru dans Science du 14 janvier.

Mais il faudra surmonter la réticence de beaucoup à créer une nouvelle structure à côté du Millenium ecosystem assessment (qui évalue les écosystèmes), du Programme des Nations unies sur l'environnement, et surtout de la Convention sur la biodiversité, signée en 1992.

Cette Convention est pratiquement enlisée, en raison de la difficulté à se mettre d'accord sur la répartition des bénéfices potentiels tirés de l'exploitation de la biodiversité. De plus, l'absence des Etats-Unis, qui ne l'ont pas ratifiée, l'affaiblit beaucoup. En 2002 à La Haye, les signataires de la Convention ont fixé l'objectif de "réduire significativement en 2010 le taux d'érosion de la biodiversité". Le piétinement des discussions compromet la réalisation de cet objectif. La réunion en 2004 de la Convention n'a guère permis de progresser

Les scientifiques cherchent donc le moyen de sortir de cette impasse et de stimuler les politiques en produisant des diagnostics clairs. "On va prudemment tester les hypothèses, dit Laurence Tubiana (Institut du développement durable et des relations internationales), qui coordonnera l'atelier "Gouvernance de la biodiversité". "On espère que tout le monde sera d'accord pour réfléchir et lancer quelque chose."

Hervé Kempf